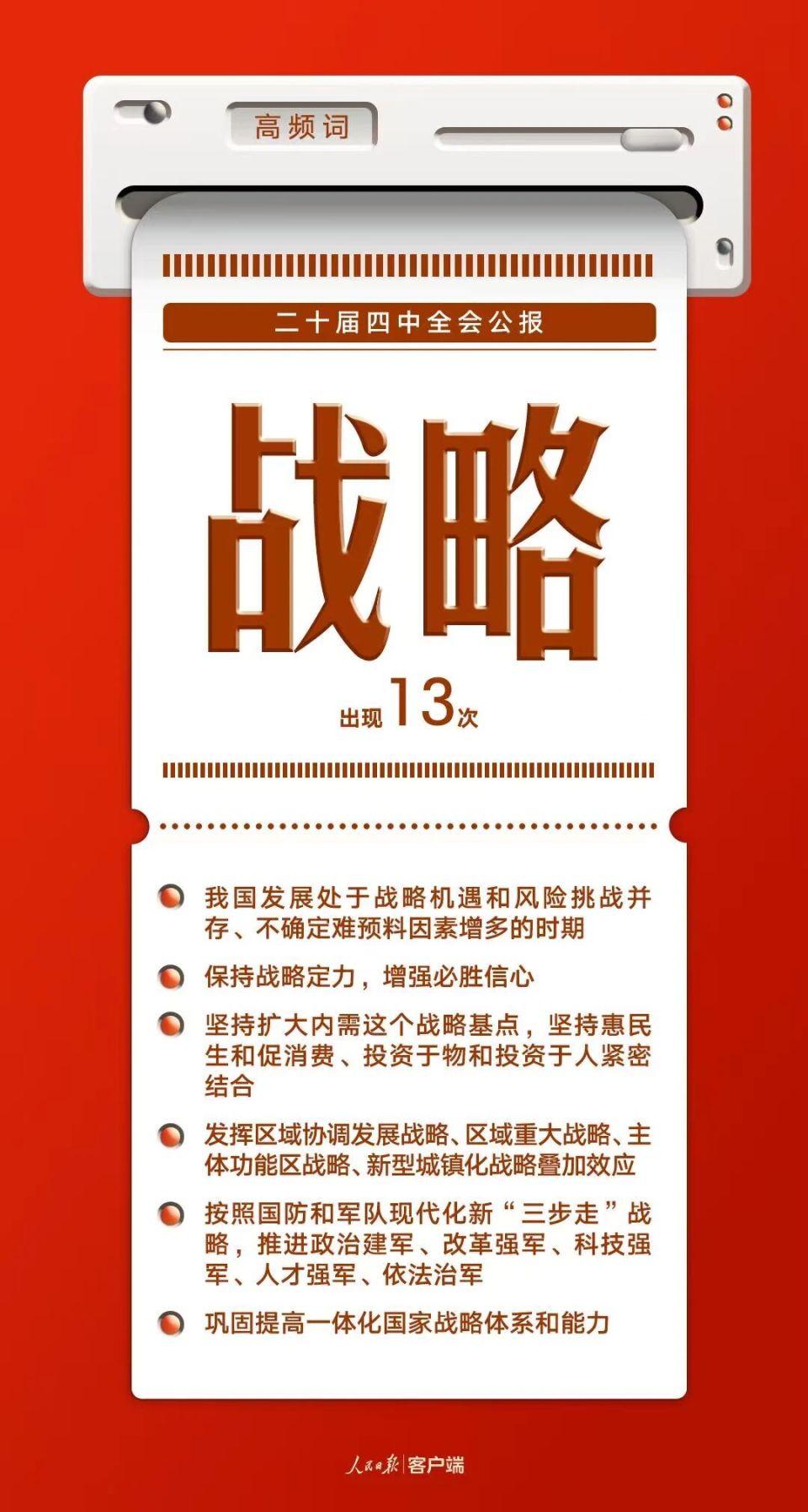

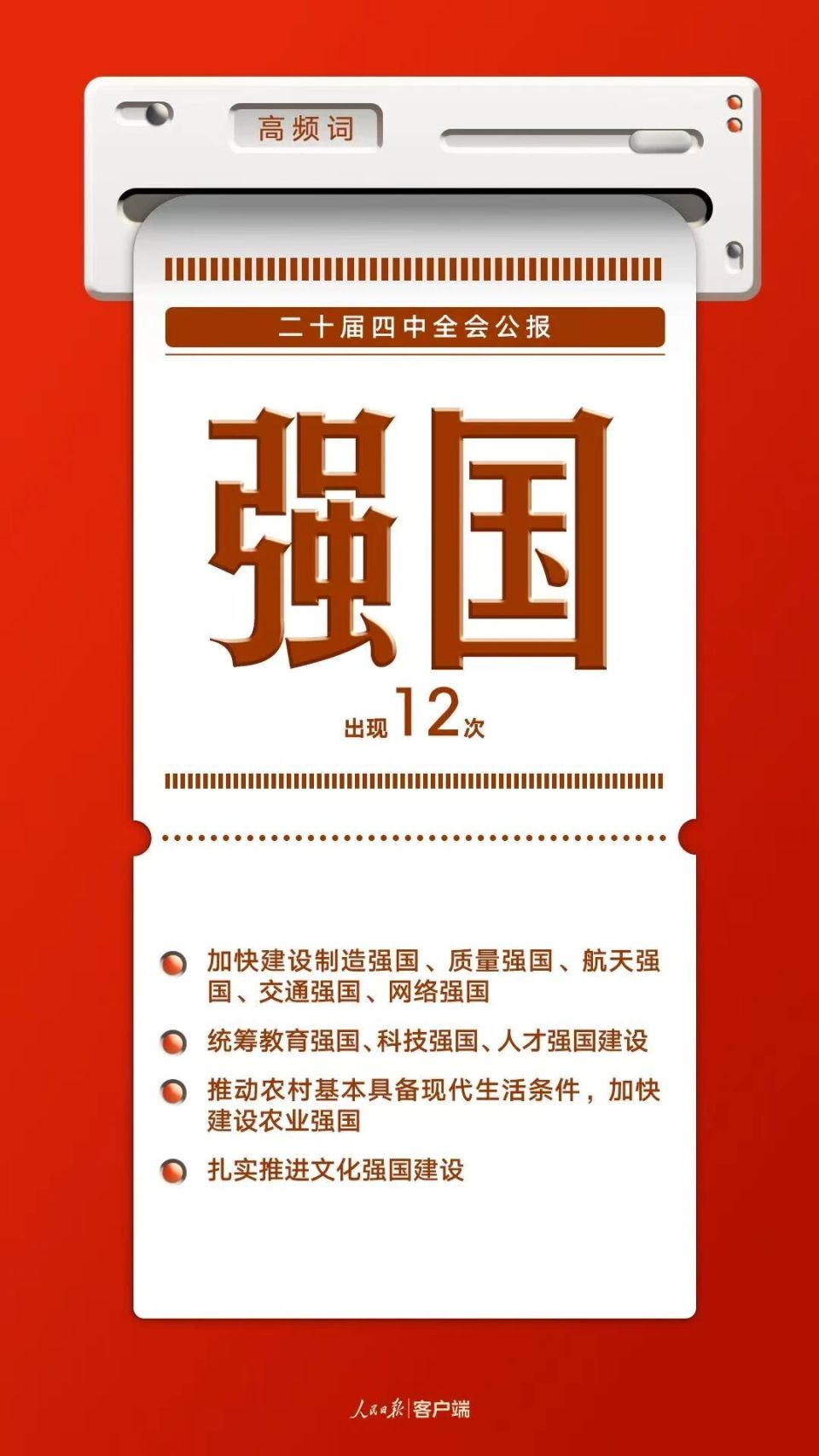

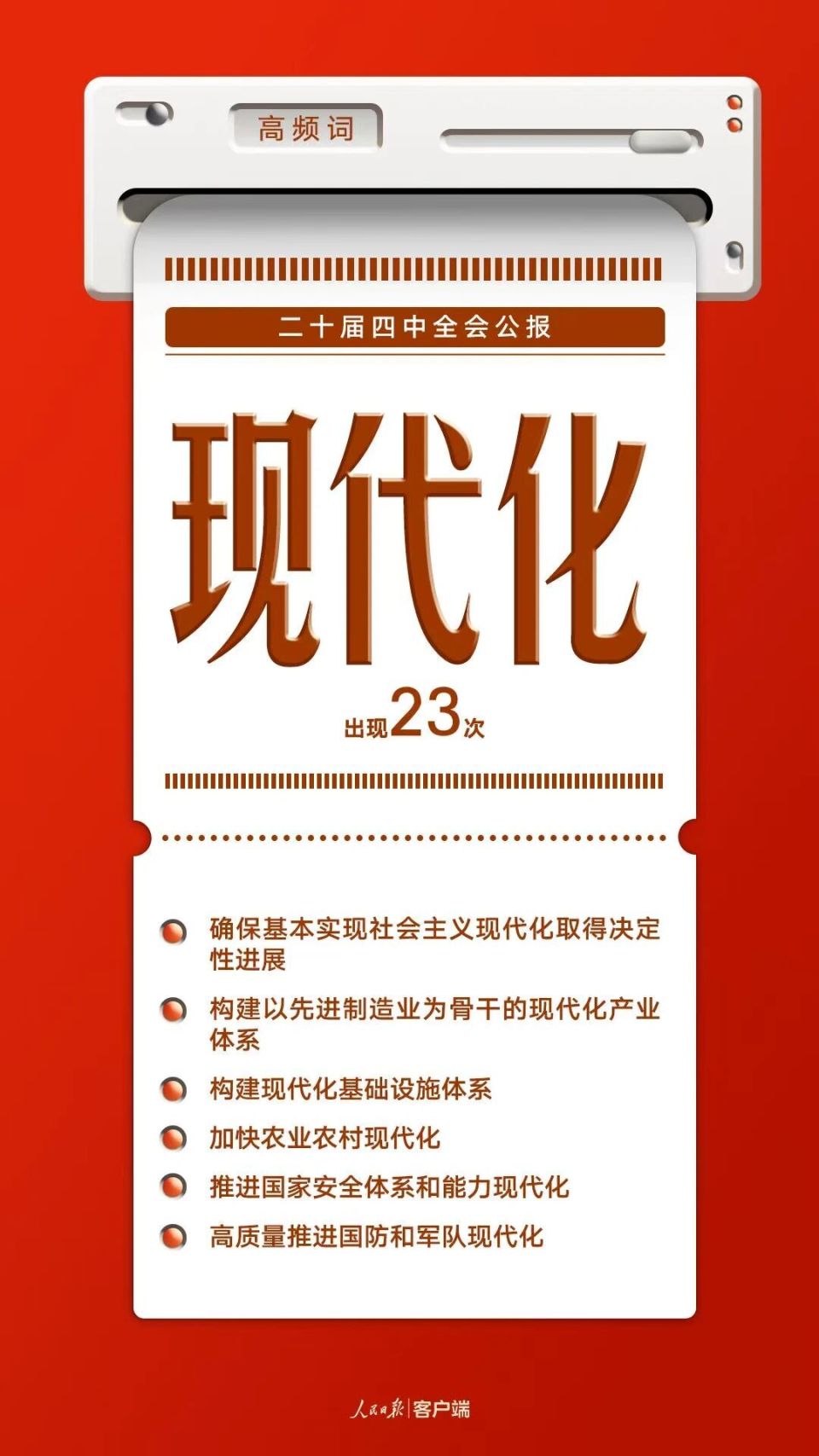

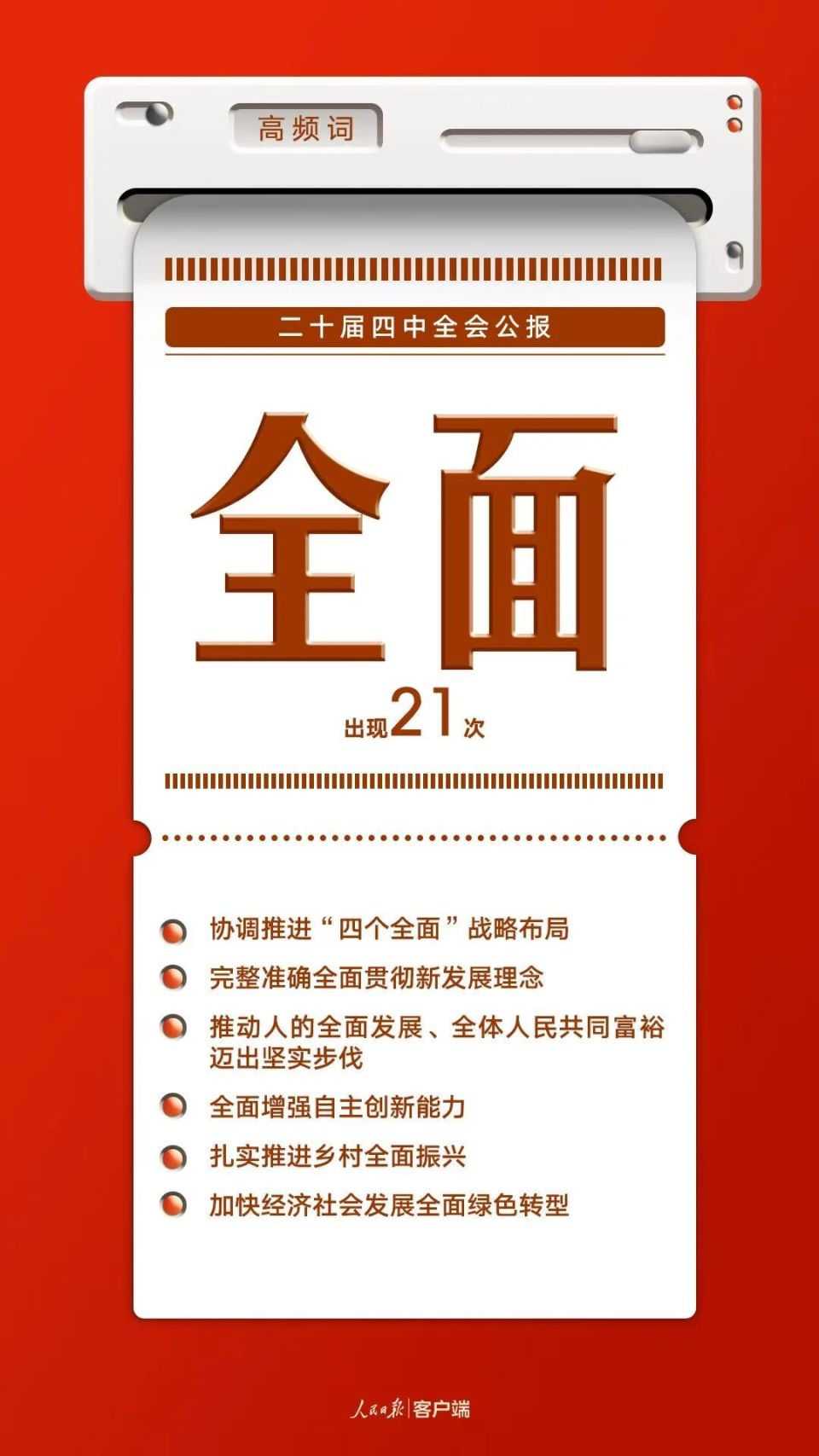

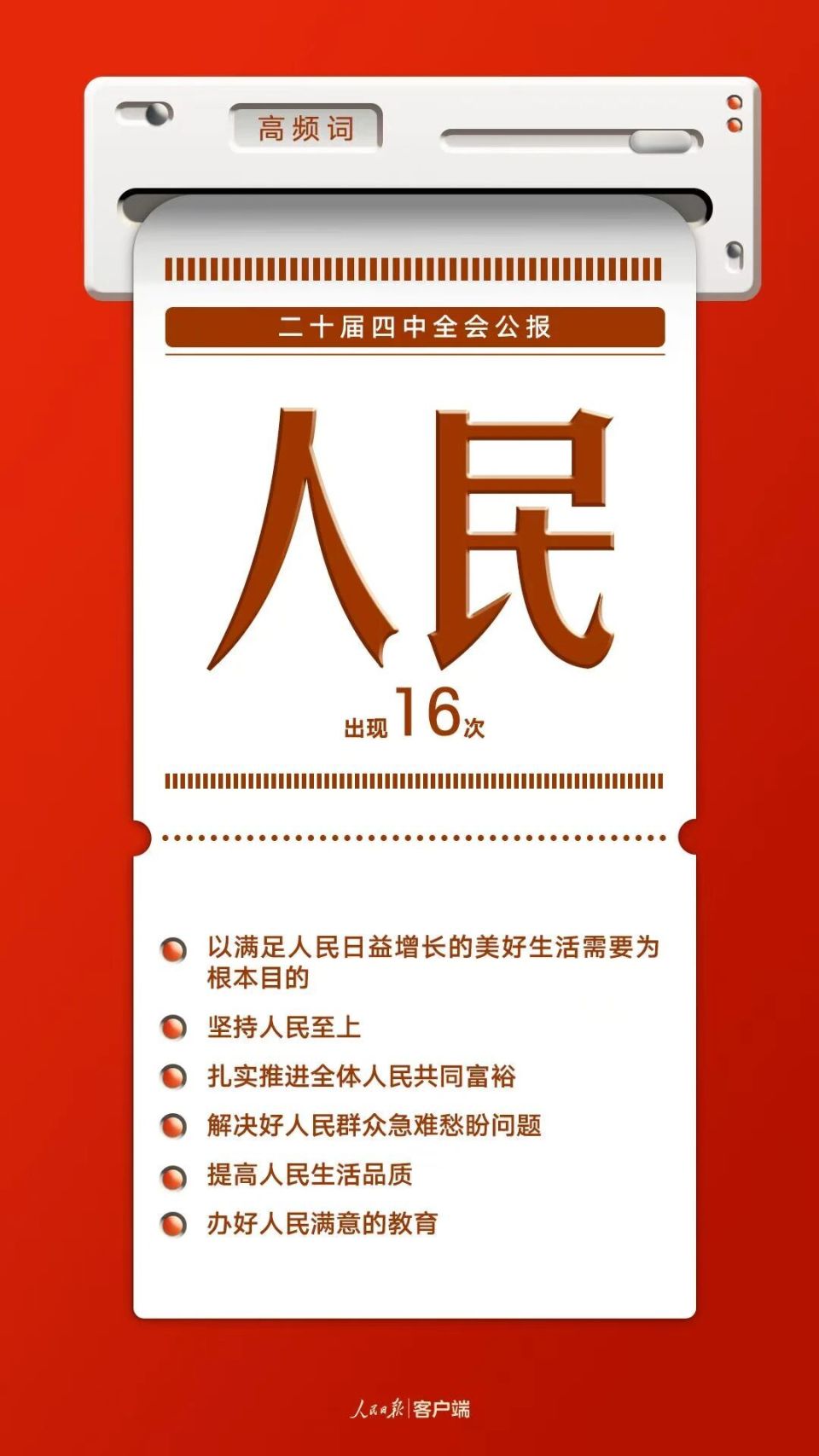

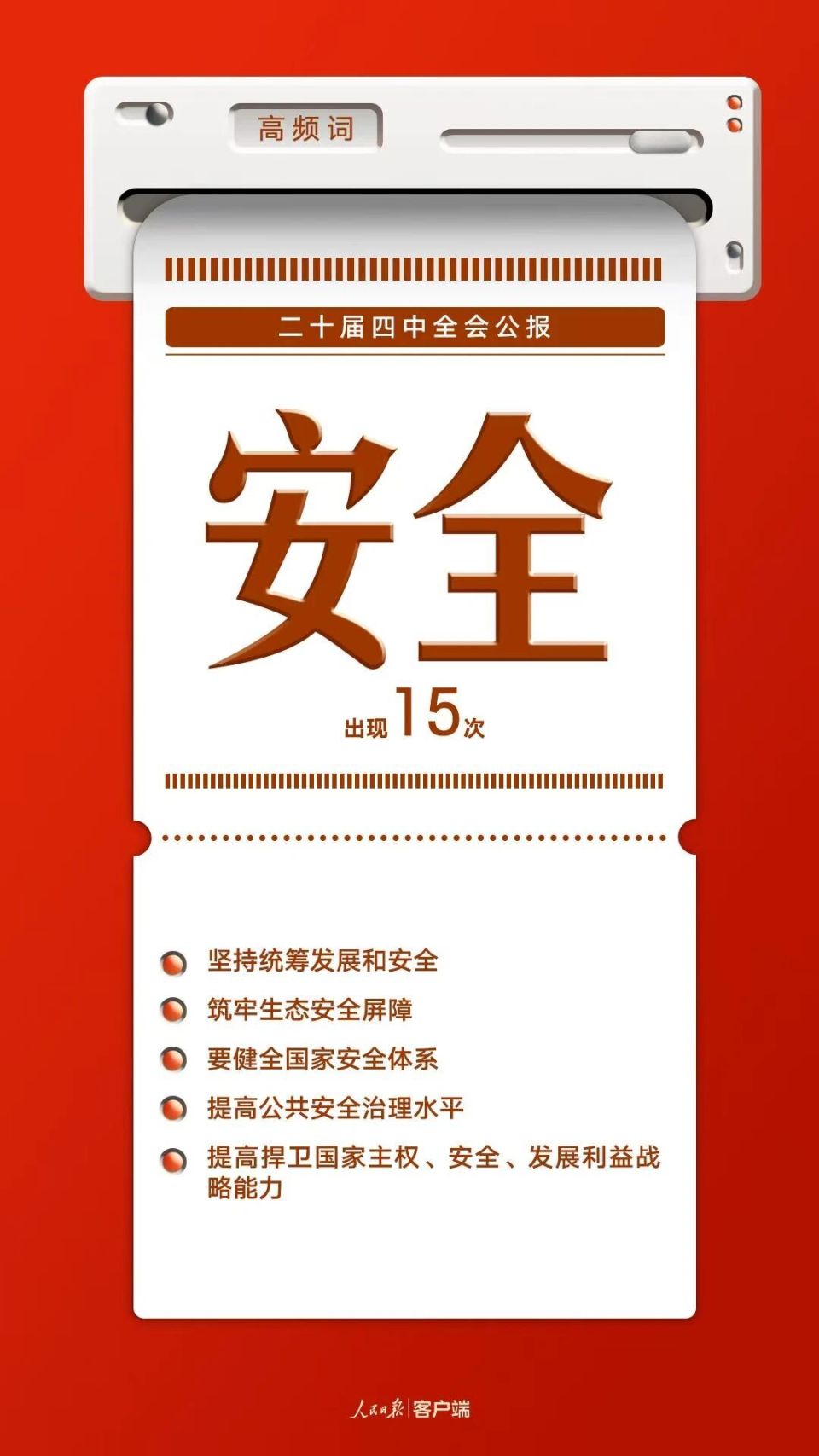

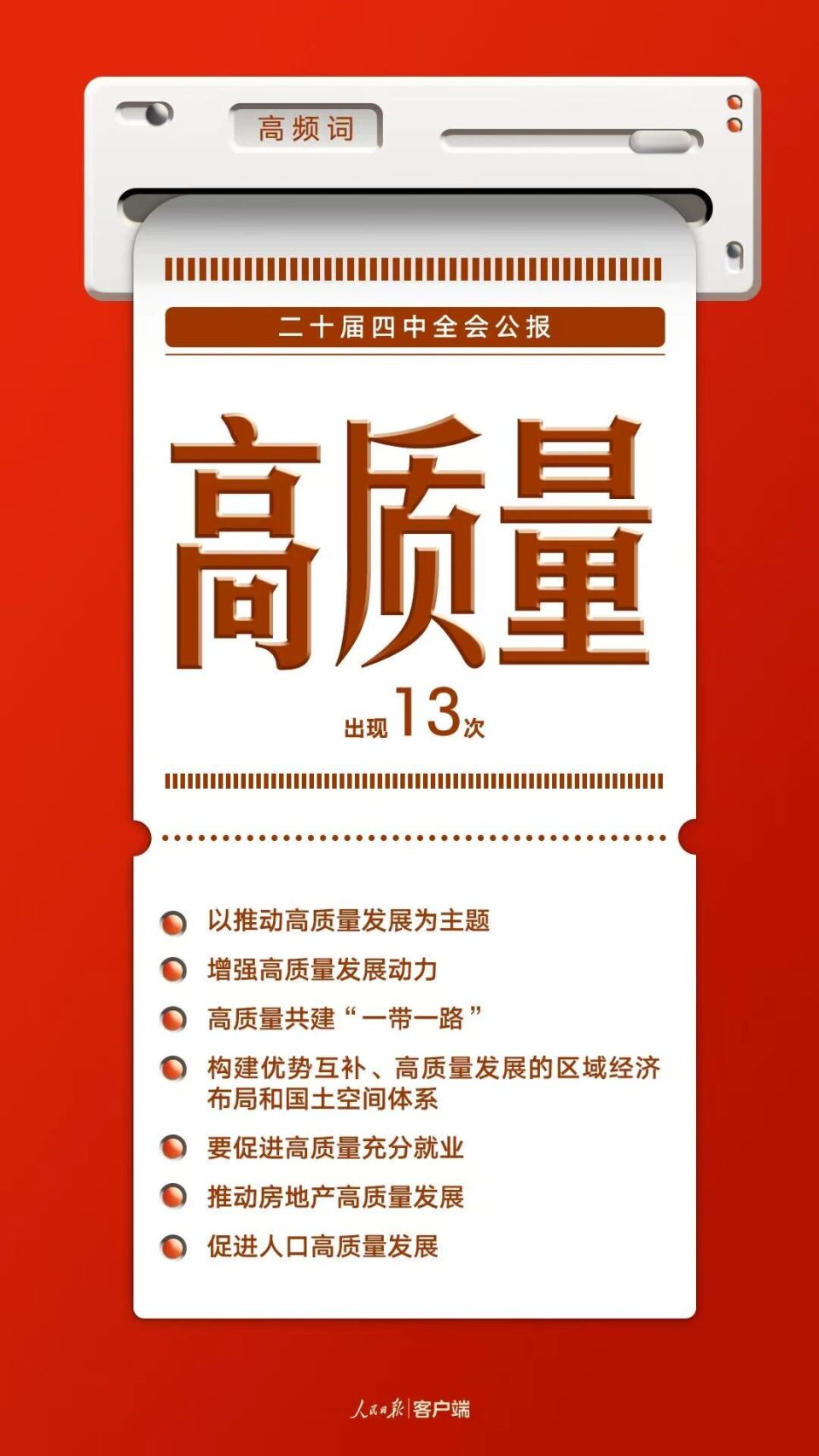

8个高频词一起学习四中全会公报

导读:昨天刷到人民日报客户端的一篇文章,标题直接戳中了我这个“新闻老炮儿”的职业敏感——《8个高频词,一起学习党的二十届四中全会公报》。从业十几年,我见过太多人对着政策文件犯愁

昨天刷到人民日报客户端的一篇文章,标题直接戳中了我这个“新闻老炮儿”的职业敏感——《8个高频词,一起学习党的二十届四中全会公报》。从业十几年,我见过太多人对着政策文件犯愁:“字都认识,可连起来咋就像‘听天书’?”直到看到这篇,才觉得“哦,原来政策可以这么‘接地气’”。

其实对普通读者来说,政策学习的门槛从不是“字数多”,而是“找不到关联”。你跟爸妈说“要深入学习全会精神”,他们可能会摆手:“我连菜价都算不清,哪懂这些?”但你说“跟着8个高频词划重点”,他们立刻就会凑过来:“啥词?跟咱家里有关不?”人民日报社民生周刊这波操作,本质上是把“政策语言”翻译成了“生活方言”——比如“高质量发展”对应你家楼下要建的智能产业园区,“共同富裕”关联你爸妈下个月要涨的养老金,“乡村振兴”就是老家要修的柏油路。

我想起去年在重庆社区采访的张阿姨,她攥着手机跟我说:“政策好是好,就是有点‘绕’。”要是那会儿有这8个词,我就能跟她掰着手指头数:“阿姨你看,这个‘民生福祉’就是社区要开的老年食堂,这个‘科技创新’是你孙子学校要装的AI课桌椅——政策不是‘远在天边’,就是你碗里的小面、孙子的课本,还有门口更亮的路灯。”

为啥这8个词能火?因为它抓住了“政策和人的连接点”。就像读小说要找“主角”,这8个高频词就是政策里的“核心角色”:“绿色发展”关联你每天骑的共享电动车换了新电池,“基层治理”涉及你家小区要选的新物业,“国家安全”对应你晚上下班走的那条更安全的巷子。每一个词都能牵出一串“生活剧情”,让政策从“文件里”走到“日子里”。

人民日报把这些词整理出来,其实是帮我们“搭了个梯子”。以前看公报像爬楼梯,得一步一步挪;现在有了这梯子,一抬脚就能摸到“政策天花板”下的“生活地板”。我昨天把文章转给当老师的朋友,她回复说:“明天上课给学生讲四中全会,就用这8个词——‘同学们,你们看这个“教育优先”,就是咱们教室要装的新投影仪哦’。”

其实政策从不是“空中楼阁”,它藏在每一个高频词的“出现次数”里:“科技创新”多出现三成,意味着接下来科研要“砸更多真金白银”;“共同富裕”从“经济领域”延伸到“社会领域”,说明要给低收入群体“加更多保障”。这些“小变化”,都是政策要给我们的“小惊喜”。

如果你也想读懂二十届四中全会,真不用抱着公报从头读到尾。去看看人民日报整理的这8个高频词,跟着词儿找“自己的故事”——说不定某个词里,就藏着你下个月要收到的“好消息”,或者明年要实现的“小目标”。毕竟,政策的温度,从来都在“和你有关”的那些词里。