美记者义乌感受中国硬核制造实力

导读:“当美国的关税大棒挥下来时,到底是谁在买中国商品?”上周翻到《》的报道,我突然想起今年去义乌采访的场景——这座“世界小商品之都”的每一个摊位、每一张订单,都在给这个问题写

“当美国的关税大棒挥下来时,到底是谁在买中国商品?”上周翻到《》的报道,我突然想起今年去义乌采访的场景——这座“世界小商品之都”的每一个摊位、每一张订单,都在给这个问题写答案。

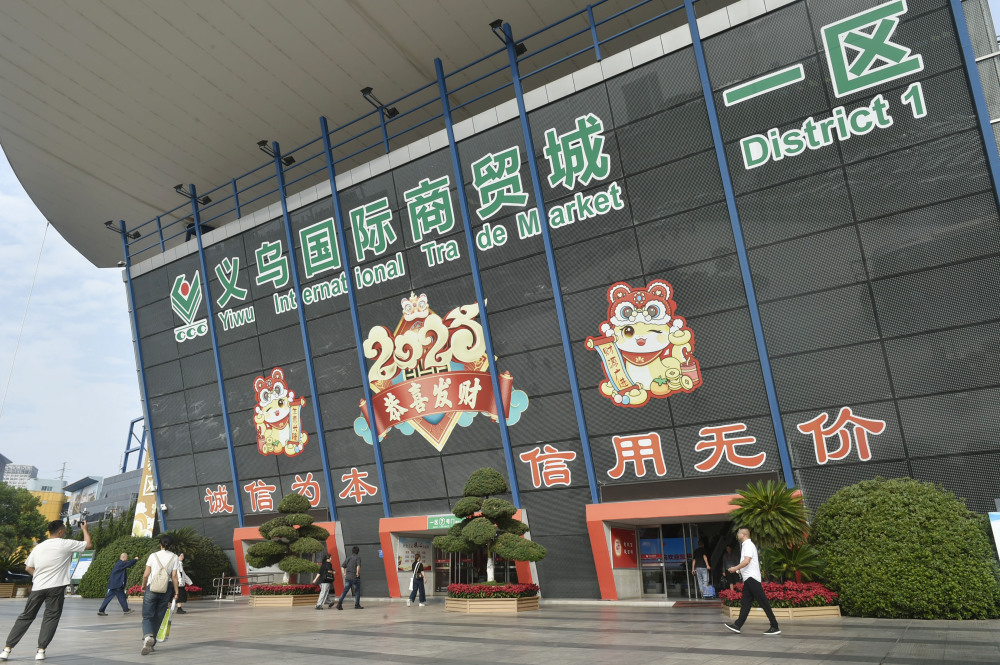

从义乌站往国际商贸城走,沿途的商铺招牌早变了样:以前挂“美国专线”的,现在换成了“欧洲采购中心”“东南亚直达”;刚揭幕的新贸易中心像个巨型魔方,占了上百个足球场的面积,里面挤着卖玩具、小电器、派对用品的商贩,讨价还价的声音裹着快递单的油墨味,飘出半条街。

卖派对装饰品的龚浩是土生土长的义乌人,他的摊位上还摆着去年给美国客户做的塑料夏威夷花环,可今年的订单里已经没了美国的影子。“三月份美国客户说‘关税太高,下次再合作’,我当天就联系了荷兰的批发商用——人家要10万条花环,给的价比美国还高2块。”他拿起一串兔耳朵装饰品晃了晃,“你看,欧洲的音乐节、东南亚的新年派对,哪都需要这玩意儿,美国客户那点影响?压根儿不算事儿。”

做挤压玩具的菲奥娜·周更实在。她的橡胶鸡、橡胶鸭去年还有四分之一销往美国,今年为了清掉全年订单,给美国进口商打了5%折扣,转头就把货发去了印尼和南非。“以前觉得美国市场是‘金饭碗’,现在才发现东南亚的妈妈们更爱买咱的玩具——挤压起来响,孩子哭闹时一拿就灵。”她捏了捏手里的橡胶鸭,“呱呱”的响声引来了几个非洲买家,围在摊位前问“能不能做定制款”。

这些商家的“转向”,刚好对上了海关的最新数据:9月中国出口3286亿美元,创6个月来最快增速——对美出口降了,但对欧洲、东南亚、非洲的出口涨得厉害。就像龙洲经讯的分析师说的,“中国制造的竞争力,不是靠某一个市场撑着,而是能‘拆了东墙补西墙’”。

最让我意外的是坦桑尼亚姑娘罗达·恩盖伦比。她坐在贸易中心的咖啡角,手机里放着自己拍的TikTok视频:一堆从义乌采购的餐具、手袋摆在床上,配文是“非洲的家人们,下周就能收到货啦!”。三年前她还靠当地中间商拿义乌货,现在直接飞过来自己选品,“以前中间商赚差价,现在我自己挑质量好的,用TikTok卖给肯尼亚、乌干达的客户,生意比以前翻了三倍。”她举着一个义乌产的陶瓷碗说,“非洲人喜欢便宜又耐用的,这碗10块钱能用上两年,谁不爱?”

恩盖伦比的TikTok视频里,有个镜头是她在义乌的仓库里搬货,背景是堆得像小山的纸箱,上面印着“Made in China”。“我第一次来义乌时,以为这里的商品都是‘低端货’,结果拿回去卖,客户都说‘比当地的结实’。”她笑着说,“现在我每周拍三条视频,肯尼亚的超市、刚果(金)的小店老板,都找我代采购——义乌的货,已经成了非洲市场的‘硬通货’。”

离开义乌那天,我站在新贸易中心的门口,看着货车载着纸箱往港口赶,里面装着龚浩的花环、周女士的橡胶玩具、恩盖伦比的陶瓷碗。风里飘来隔壁摊位的香水味,混着快递员喊“取件”的声音,突然就懂了——中国硬核制造的实力,从来不是某一个高端产业的“高大上”,而是这些小商品里的“韧性”:美国客户走了,就找欧洲;欧洲稳了,就攻东南亚;东南亚做起来,再挖非洲的潜力。

就像菲奥娜·周说的,“以前觉得‘中国制造’是贴在商品上的标签,现在才明白,它是‘哪里有需求,哪里就有我们’的本事”。而义乌的这些小商品,就是这份本事最鲜活的注脚——它们没什么“高科技”,却能跟着市场变,跟着需求走,把“中国造”的名字,贴到全球每一个角落的货架上。

傍晚的义乌街头,路灯亮起来,贸易中心的商贩们开始收摊,龚浩抱着刚打印的欧洲订单往停车场走,菲奥娜·周在给印尼客户发微信确认发货时间,恩盖伦比举着手机拍街头的快递车,嘴里念叨着“这条TikTok要加个‘中国速度’的标签”。风里飘着烤红薯的香味,混着远处港口的汽笛声,而那些载着中国商品的货车,正往世界的各个方向开去。