一种比三高还猛的病正在困扰咱爸妈

导读:上周重庆降温那天,我妈举着手机跟我视频,裹着我去年寄回去的灰色毛衣,镜头里的她笑得眼睛眯成线:“我跟你李阿姨昨天还去跳广场舞了,重庆这天气,穿两件就够。”可挂了视频我翻她

上周重庆降温那天,我妈举着手机跟我视频,裹着我去年寄回去的灰色毛衣,镜头里的她笑得眼睛眯成线:“我跟你李阿姨昨天还去跳广场舞了,重庆这天气,穿两件就够。”可挂了视频我翻她的微信步数,才发现她那天只走了300步——更让我心里发闷的是,她浏览器的历史记录里,躺着三条“糖尿病能吃柚子吗”“降压药漏吃一次要不要补”的搜索,时间全是凌晨1点半。

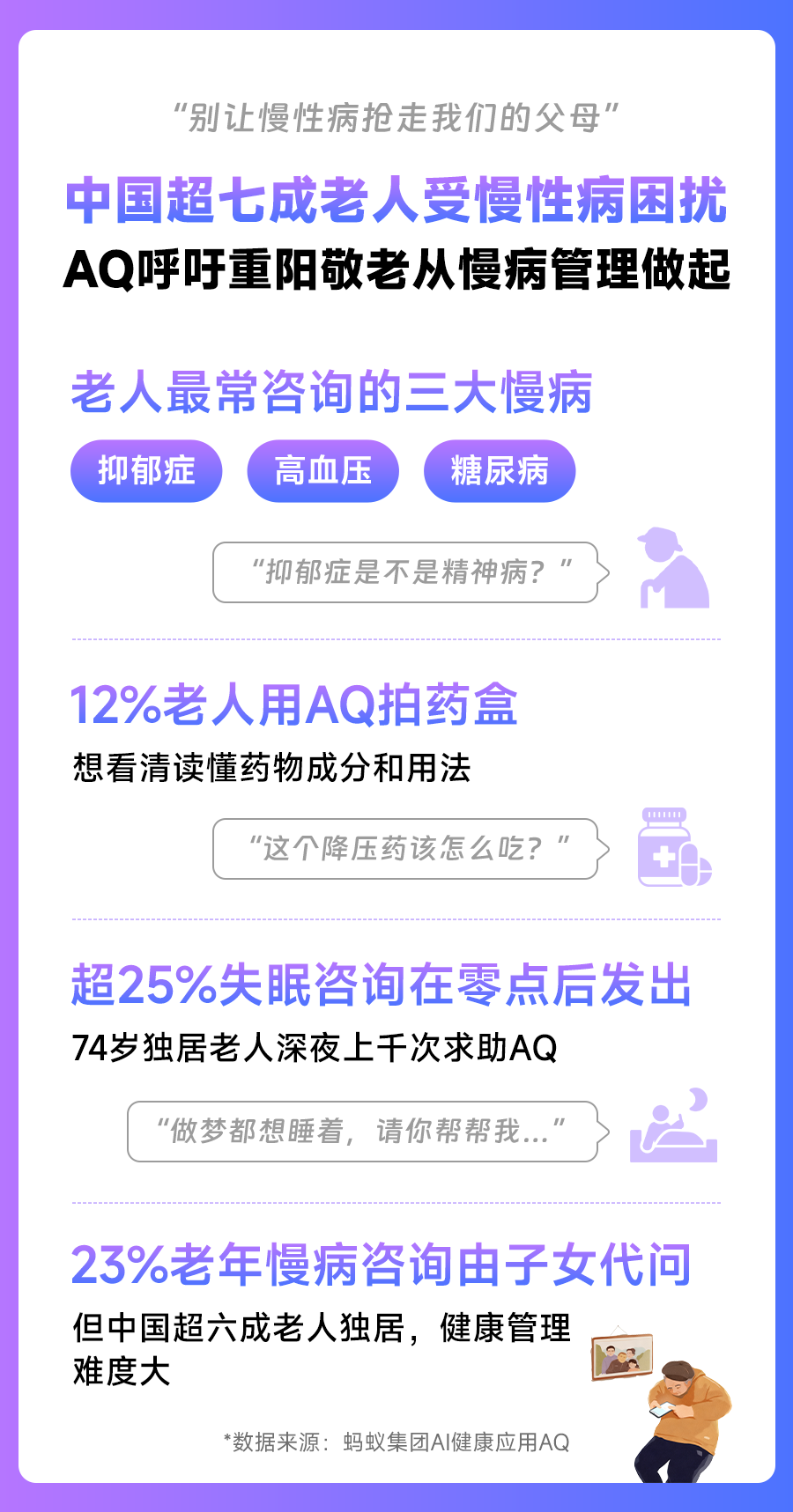

这不是我妈一个人的秘密。国家卫健委刚公布的一组数据,像根细针戳在所有子女心上:咱们父母这代60岁以上的老人里,75.8%至少揣着一种慢——高血压患病率高达49%,可控制率才7.6%;糖尿病患者里,有超8成老人经常忘吃或漏吃药。更戳人的是,这些病从来不是“孤零零”的:AQ的后台数据显示,老年人咨询量最高的三大问题,是抑郁症、高血压、糖尿病——25%的咨询发生在凌晨零点后,有位老人连续两个月跟AI对话了1200多次,反复说“我每晚只能睡1个小时”“胸口闷得慌但不想麻烦孩子”。

这些话,他们没跟子女说过,就像我爸去年确诊冠心病时,藏起病历跟我说“最近体检一切正常”;就像楼下的张叔,明明腿疼得下不了楼,却在电话里跟外地的女儿说“我天天去公园打太极”。

更现实的困境是,“空巢”早已成了老人的常态。国家卫健委说,2035年咱们国家60岁以上老人要突破4亿,超6成独居或仅跟配偶住。我有个前同事在深圳上班,上个月突然接到社区电话,说他爸在家摔了——老人高血压犯了三天,怕影响儿子加班,愣是没敢打电话。AQ的数据也印证了这点:23%的慢病咨询是子女代为发起的,可父母的“报喜不报忧”像层雾,子女远在千里之外,根本看不到床头的药盒有没有过期,看不到他们蹲在沙发前揉膝盖的样子。

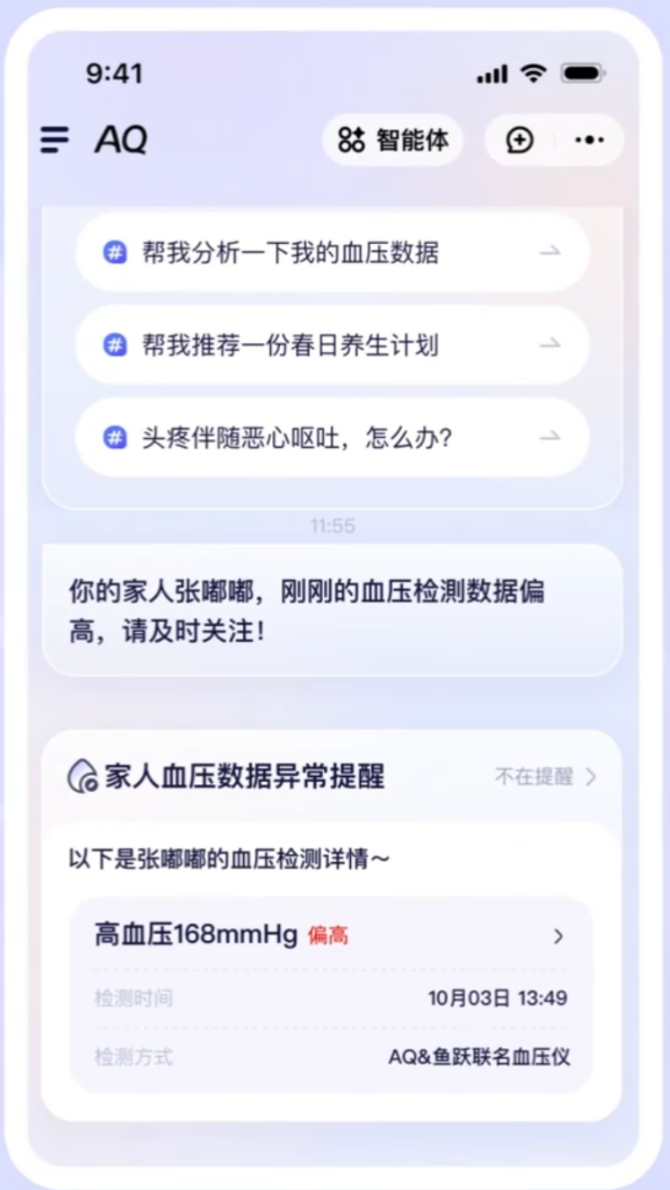

好在现在有了点“破雾”的办法。AQ的拍一拍功能,老人对着血压计、血糖仪拍张照,就能自动解读数据,异常值直接弹预警;AI血压计连上网,每天的数值自动生成周报,同步发给子女;用药提醒更贴心,父母手机响的子女的微信也会跳提示——我妈现在就用这个,上周她漏吃了一次降压药,我这边立刻收到消息,赶紧打视频过去“兴师问罪”,她还嘴硬“就一次忘了”,可我已经把药盒放在她床头的显眼位置,顺便帮她把下个月的药量分好了小格子。

其实咱们都明白,科技代替不了陪爸妈吃顿热饭,代替不了帮他们揉一揉酸沉的肩膀,但它能帮咱们把“看不见的担心”变成“摸得着的有数”——就像我现在每天早上打开手机,先看一眼我血压数据,再发条消息:“今天的药吃了没?晚上我买你爱吃的卤牛肉回去。”

昨天我妈跟我说:“你买的那个血压计真方便,邻居王阿姨都要我帮她买一个。”语气里带着点小骄傲,像小时候我考了满分她跟邻居炫耀的样子。我突然明白,所谓的“守护”从来不是惊天动地的事,是把“爸妈,你最近身体咋样”从微信里的客套话,变成“我看你昨天的血压有点高,周末我陪你去医院调药”的实在话;是把“重阳节快乐”的红包,变成每天一句“今天睡得好吗”的唠叨。

咱们这代人总说“忙”,可爸慢是慢慢熬出来的,就像家里的老沙发,裂缝是一天天磨出来的。科技能帮着补补裂缝,但真正的温暖,得靠咱们每天的一句问候、一次视频、一趟回家的路——毕竟,爸妈藏在“挺好”里的那些痛,从来不是要咱们买多贵的保健品,是要咱们真的“懂”:他们的“没事”,其实是“怕麻烦你”;他们的“挺好”,其实是“想你了”。

昨天晚上我陪我妈吃饭,她突然说:“上次你帮我调的用药提醒,我没忘过。”我夹了块卤牛肉放进她碗里,没说话——窗外的风裹着桂花香飘进来,我想起小时候她蹲在厨房给我煮面,现在换我蹲在她身边,帮她把药盒上的字放大。

原来最好的“慢病管理”,从来不是某款高科技产品,是把“我在乎你”,放进每一个日常的细节里。